In un’intervista rilasciata in occasione della pubblicazione del suo secondo romanzo Ripe (in Italia Qui non c’è niente per te, ricordi? edito da La Nuova Frontiera nella traduzione di Lorenzo Medici), Sarah Rose Etter spiega come per lei l’incipit, o meglio ancora la frase iniziale, sia fondamentale per definire il tono di una storia, nonché responsabile del carico emotivo da distribuire nelle pagine a seguire. Nel caso di questo romanzo un uomo si dà fuoco in una strada periferica di San Francisco; non c’è modo di tornare indietro dopo un impatto del genere che dà il via all’escalation di dolore della protagonista e voce narrante.

Lei si chiama Cassie è una dipendente di una grossa azienda tecnologica della Silicon Valley, ritratta, nell’incipit, mentre si confonde nella folla del ritorno a casa di quelli che lei chiama Credenti, che in questo caso nulla hanno a che fare con la religione: il loro unico credo è il profitto. Nella sua disperazione fanno incursione l’uomo e il suo gesto estremo, e l’angoscia di Cassie monta e assume le sembianze di un placido e minaccioso buco nero nel senso puramente astronomico del termine, che fluttua sopra la sua testa e cambia in dimensione a seconda dell’umore di lei. Cassie e il buco nero sono un sistema binario, per mutuare ancora un termine dell’astrofisica, due entità inscindibili attratte dalla forza gravitazionale che le tiene insieme soprattutto nel dolore. È questo il guizzo narrativo più riuscito di un romanzo non completamente nuovo, ma comunque sincero e contemporaneo.

Lei si chiama Cassie è una dipendente di una grossa azienda tecnologica della Silicon Valley, ritratta, nell’incipit, mentre si confonde nella folla del ritorno a casa di quelli che lei chiama Credenti, che in questo caso nulla hanno a che fare con la religione: il loro unico credo è il profitto. Nella sua disperazione fanno incursione l’uomo e il suo gesto estremo, e l’angoscia di Cassie monta e assume le sembianze di un placido e minaccioso buco nero nel senso puramente astronomico del termine, che fluttua sopra la sua testa e cambia in dimensione a seconda dell’umore di lei. Cassie e il buco nero sono un sistema binario, per mutuare ancora un termine dell’astrofisica, due entità inscindibili attratte dalla forza gravitazionale che le tiene insieme soprattutto nel dolore. È questo il guizzo narrativo più riuscito di un romanzo non completamente nuovo, ma comunque sincero e contemporaneo.

Cassie spera di confondersi tra i Credenti anche grazie alla droga che le consente di mantenere i ritmi richiesti dal lavoro nella culla del tech occidentale, ambiente tossico privo di scrupoli e di umanità. Ed è la tossicità della office culture uno dei nodi della vicenda che mostra il sistema capitalista statunitense al suo peggio. Qui non c’è niente per te, ricordi? segue la progressiva perdita di umanità di Cassie e delle pochissime persone che le gravitano intorno, perché l’isolamento di una grande città è l’altra piaga sociale di questa parte di Stati Uniti. Tra droga, relazioni superficiali con amiche e amanti, e abusi dei capi sul posto di lavoro, Cassie e il suo buco nero navigano le giornate col rimpianto di ciò che hanno lasciato per trasferirsi a San Francisco e di ciò che potrebbe essere in un futuro che sfugge inghiottito dagli albori della pandemia di Covid, il cambiamento climatico, i disordini sociali in città.

Ripe è il secondo romanzo di Etter, definita dal magazine statunitense Nylon «una profeta per le ragazze tristi», nuova esponente della cosiddetta sad girl lit, la letteratura delle ragazze tristi, che racconta proprio la desolazione di millennial e gen z in un mondo divorato dal sistema capitalista mentre finge di sostenerlo. Argomenti toccati ovviamente, anche dall’altra profeta millennial, Sally Rooney, da Ottessa Mosfegh, ma anche da esordi di pregio La gabbia dei conigli di Tess Gunty, ma tutto riporta alla sad girl lit originaria, ovvero le grandi aspirazioni di Etter: Sylvia Plath e Joan Didion. Due scrittrici che, è la stessa Etter a dirlo, non hanno mai avuto paura di raccontare la tristezza delle donne di cui hanno scritto senza mai ricorrere all’espediente letterario della redenzione.

Cassie, allora, a 33 anni e un anno di Silicon Valley alle spalle si mantiene a galla nel mare che è diventato la sua tristezza «aspettando che il senso della vita mi si schiuda davanti».

I non Credenti come me sono qui nel tentativo di issarsi […] negli strati più rarefatti del benessere. Siamo venuti qui per reinventarci, con dietro famiglie che ci spingono ad avanzare, mani sulla schiena che ci esortano ad andare ad Ovest, a trovare l’oro.

Ma ad aspettarci, qui ad Ovest, ci sono interminabili ore di pendolarismo, un susseguirsi di email e notifiche, progetti segretissimi e scadenze impossibili. Non importa se sei un Credente oppure no: la pressione atmosferica di San Francisco ti cambia, ti plasma, fa di te un nuovo tipo di lavoratore. Mi ha cambiata.

In questa vita, che a un’analisi più attenta è solo sopravvivenza, Cassie cataloga dettagli scientifici sul suo buco nero personale e i ricordi mai felici nei frequenti stati dissociativi innescati dalla sofferenza mentale, il tutto per dare a sé stessa l’illusione che qualcosa si possa davvero controllare. Il paradosso è che il buco nero è l’unica entità ad avere compassione di lei fin da bambina, cresciuta da una madre invalidante e aggressiva e un padre emotivamente distante. Fugge allora dalla famiglia, ma tutto ciò che trova è un sistema produttivo esasperato, un marketing bugiardo e standard disumani, il pozzo senza fondo del sistema occidentale che sopprime la dimensione umana della vita.

Etter narra con perizia, e, unico difetto, una leggera ripetitività, la costruzione dell’ansia di Cassie e scrive la favola horror della generazione millennial che si è preparata per un futuro che non è mai arrivato come glielo hanno raccontato e tutto ciò che è rimasto e ridotto in macerie. In questo Etter centra il segno: l’ingresso nella vita adulta è traumatico e reso buio da un buco nero che si allarga a dismisura.

Non è sempre così che inizia l’età adulta? Sei convinta di diventare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. All’inizio, nuoti con veemenza contro la corrente, il corpo che si sforza finché i muscoli non cedono, finché non ce la fai più a spingere, finché non smetti di lottare e galleggi, lasciando che l’acqua ti riporti a riva, dove il resto del mondo è già in ufficio, a sgobbare sotto il candore di una luce perennemente diurna e produttiva.

Ancora più interessante la sua struttura che si svela nella lettura e segue gli strati della melagrana ritratta nelle prime pagine, più evidente nell’edizione statunitense: dall’epicarpo di Cassie, ovvero il suo lavoro, il ruolo nella società e nella famiglia di origine, si viaggia verso il suo io più profondo fino al cuore, dove il dolore risiede. Un romanzo concentrico che trova nel finale la sua realizzazione ottimale, con delicatezza e un cenno al surreale che lasciano, a chi legge, la libertà di interpretare in autonomia il futuro di Cassie.

Ho due cani e ciò fa di me la lettrice ideale di Il suo odore dopo la pioggia di Cédric Sapin-Defour, pur consapevole della direzione verso la quale mi avrebbe portata. Volevo sentirmi raccontare, da parole che non fossero le mie, l’amore grande e «tenace», come lo definisce l’autore, per quattro zampe rumorose, una coda mobile e un tartufo umido. Ciò che ho trovato in questo libro non mi ha delusa: un punto di vista in cui riconoscermi, ma anche dal quale discostarmi, perché noi “padronə”, se mi si lascia passare il termine obsoleto, siamo tuttə ugualə eppure tuttə diversə, come lo sono i cani che ci accompagnano per parte della nostra esistenza. Il libro, però, non si esaurisce parlando solo a chi ha un cane, anzi, esplora la relazione delle persone con l’intero mondo animale ed è una lezione per tutte e tutti.

Ho due cani e ciò fa di me la lettrice ideale di Il suo odore dopo la pioggia di Cédric Sapin-Defour, pur consapevole della direzione verso la quale mi avrebbe portata. Volevo sentirmi raccontare, da parole che non fossero le mie, l’amore grande e «tenace», come lo definisce l’autore, per quattro zampe rumorose, una coda mobile e un tartufo umido. Ciò che ho trovato in questo libro non mi ha delusa: un punto di vista in cui riconoscermi, ma anche dal quale discostarmi, perché noi “padronə”, se mi si lascia passare il termine obsoleto, siamo tuttə ugualə eppure tuttə diversə, come lo sono i cani che ci accompagnano per parte della nostra esistenza. Il libro, però, non si esaurisce parlando solo a chi ha un cane, anzi, esplora la relazione delle persone con l’intero mondo animale ed è una lezione per tutte e tutti.

La credenza comune che le autrici scrivano solo per le donne resiste ancora, più nello specifico resiste l’idea che la narrativa scritta da donne sia destinata a non durare perché più esile e priva dello spessore dei romanzi dei mostri sacri universalmente riconosciuti. Le autrici, dicono, creano fenomeni passeggeri, validi solo per l’appagamento che una buona trama sa comunque dare. Appagamento, ovviamente, destinato alle sole lettrici perché intanto gli uomini non leggono donne, preferiscono la letteratura seria, dicono, ma anche perché

La credenza comune che le autrici scrivano solo per le donne resiste ancora, più nello specifico resiste l’idea che la narrativa scritta da donne sia destinata a non durare perché più esile e priva dello spessore dei romanzi dei mostri sacri universalmente riconosciuti. Le autrici, dicono, creano fenomeni passeggeri, validi solo per l’appagamento che una buona trama sa comunque dare. Appagamento, ovviamente, destinato alle sole lettrici perché intanto gli uomini non leggono donne, preferiscono la letteratura seria, dicono, ma anche perché

Si diceva che fossero capaci di magie e dispetti, ma soprattutto sapevano volare sopra le nuvole da Alicudi, nelle Eolie, fino a Palermo, in un battito di ciglia. Sono le majare, donne/streghe protagoniste dell’esordio nella narrativa di Marta Lamalfa per Neri Pozza, L’isola dove volano le femmine. Siamo ai primi del Novecento e la carestia ad Alicudi costringe gli abitanti a usare la segale cornuta per il proprio pane. La chiamano così perché ci sono delle piccole protuberanze nere sulle spighe, hanno un cattivo odore, di marcio e perduto. Questa segale li avvelenerà per anni: le protuberanze, dette tizzonare, contengono funghi velenosi e allucinogeni. Ma la fame è fame, soprattutto per una delle famiglie più povere della città. Sono i membri di questa famiglia gli altri protagonisti del romanzo, anime che Lamalfa segue con cura e a cui attribuisce una voglia di riscatto timida ma crescente.

Si diceva che fossero capaci di magie e dispetti, ma soprattutto sapevano volare sopra le nuvole da Alicudi, nelle Eolie, fino a Palermo, in un battito di ciglia. Sono le majare, donne/streghe protagoniste dell’esordio nella narrativa di Marta Lamalfa per Neri Pozza, L’isola dove volano le femmine. Siamo ai primi del Novecento e la carestia ad Alicudi costringe gli abitanti a usare la segale cornuta per il proprio pane. La chiamano così perché ci sono delle piccole protuberanze nere sulle spighe, hanno un cattivo odore, di marcio e perduto. Questa segale li avvelenerà per anni: le protuberanze, dette tizzonare, contengono funghi velenosi e allucinogeni. Ma la fame è fame, soprattutto per una delle famiglie più povere della città. Sono i membri di questa famiglia gli altri protagonisti del romanzo, anime che Lamalfa segue con cura e a cui attribuisce una voglia di riscatto timida ma crescente.

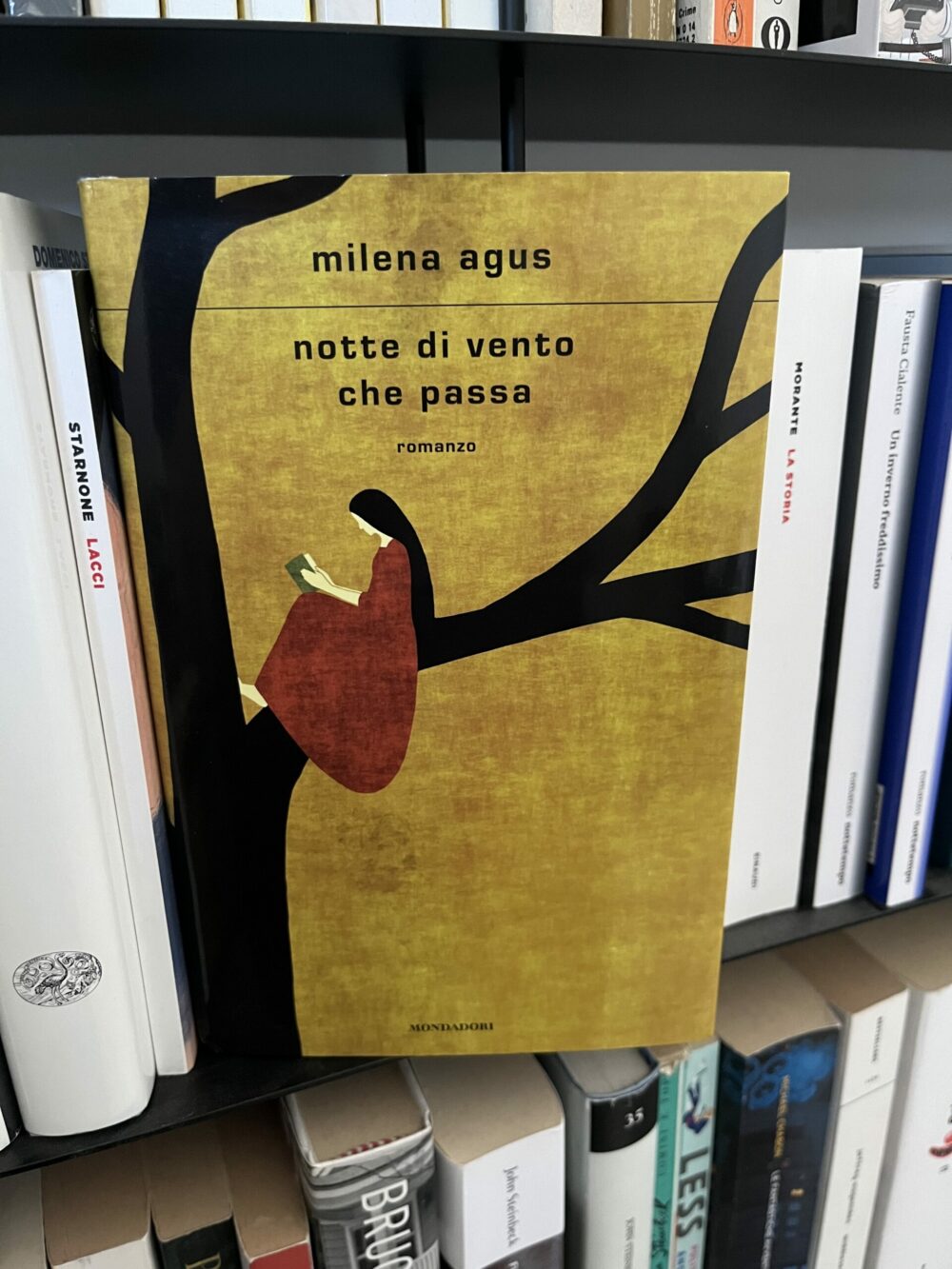

Cosima è una giovane donna che prova a capire il mondo, vive in una Sardegna luminosa e dolente tra Cagliari e il suo entroterra, con una madre avvelenata dalla vita, un padre sognatore e una famiglia a pezzi. A ricoprire un ruolo fondamentale nella sua formazione anche una professoressa di lettere e l’amico di sempre, Abya Yala, ma soprattutto i libri e le storie che contengono. La scrittrice cagliaritana Milena Agus torna al romanzo con Notte di vento che passa edito da Mondadori, opera che fa della letterarizzazione della vita il suo punto focale.

Cosima è una giovane donna che prova a capire il mondo, vive in una Sardegna luminosa e dolente tra Cagliari e il suo entroterra, con una madre avvelenata dalla vita, un padre sognatore e una famiglia a pezzi. A ricoprire un ruolo fondamentale nella sua formazione anche una professoressa di lettere e l’amico di sempre, Abya Yala, ma soprattutto i libri e le storie che contengono. La scrittrice cagliaritana Milena Agus torna al romanzo con Notte di vento che passa edito da Mondadori, opera che fa della letterarizzazione della vita il suo punto focale.